着物のクリーニング・管理・保管

パールトーン加工済 着物のお手入れ、片付け方法と着物便利グッズをご紹介! これさえ覚えておけば、あなたも着物マイスター♪

山本呉服店イチオシ!パールトーン加工ってどんな加工?

https://posts.gle/6jsxRYGAVAMht8189?g_st=i

お家に帰って着物を脱いだら

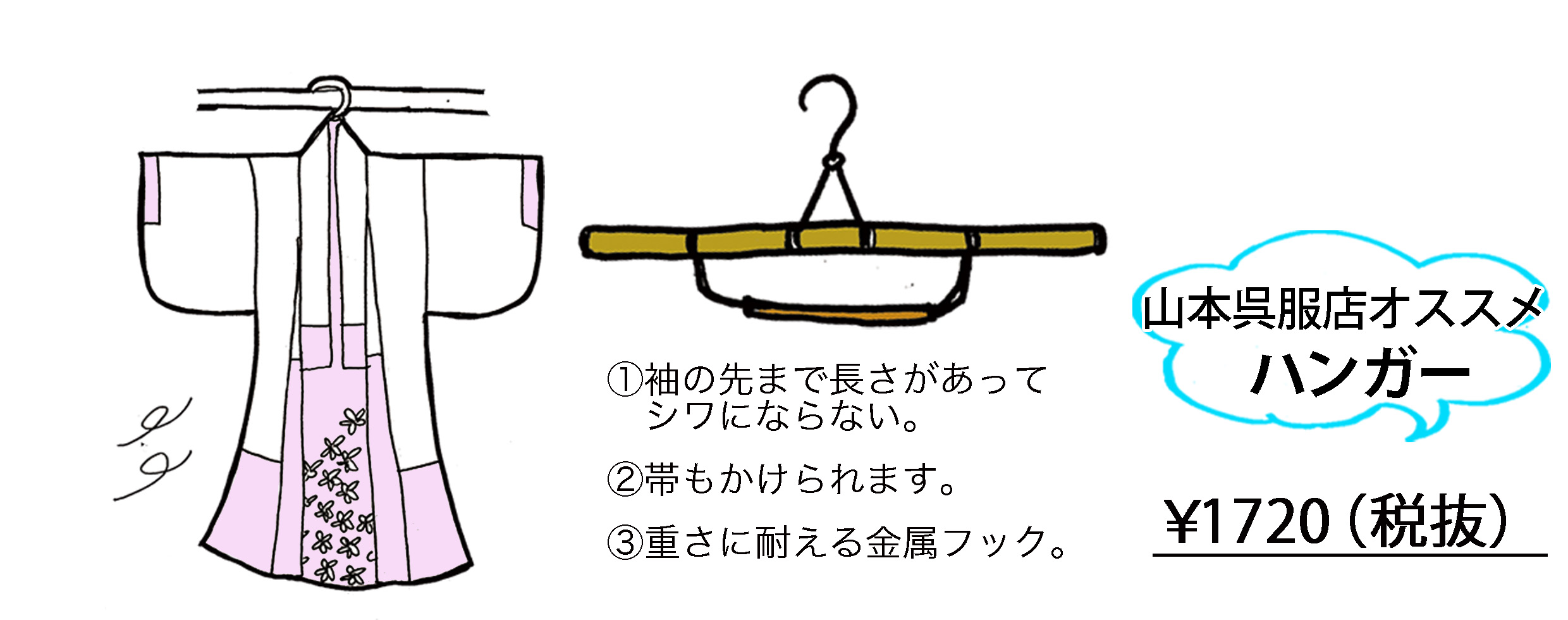

1. 陰干し

着用後は、汗をかいているので、着物に湿気が溜まっている状態です。

着物を裏返して着物ハンガーにかけ、お家で1日ほど直射日光が当たらない場所で陰干しし、湿気を飛ばしましょう。

その際に、汚した所がないかチェックしておきましょう!

2. 山本呉服店へお手入れに出す

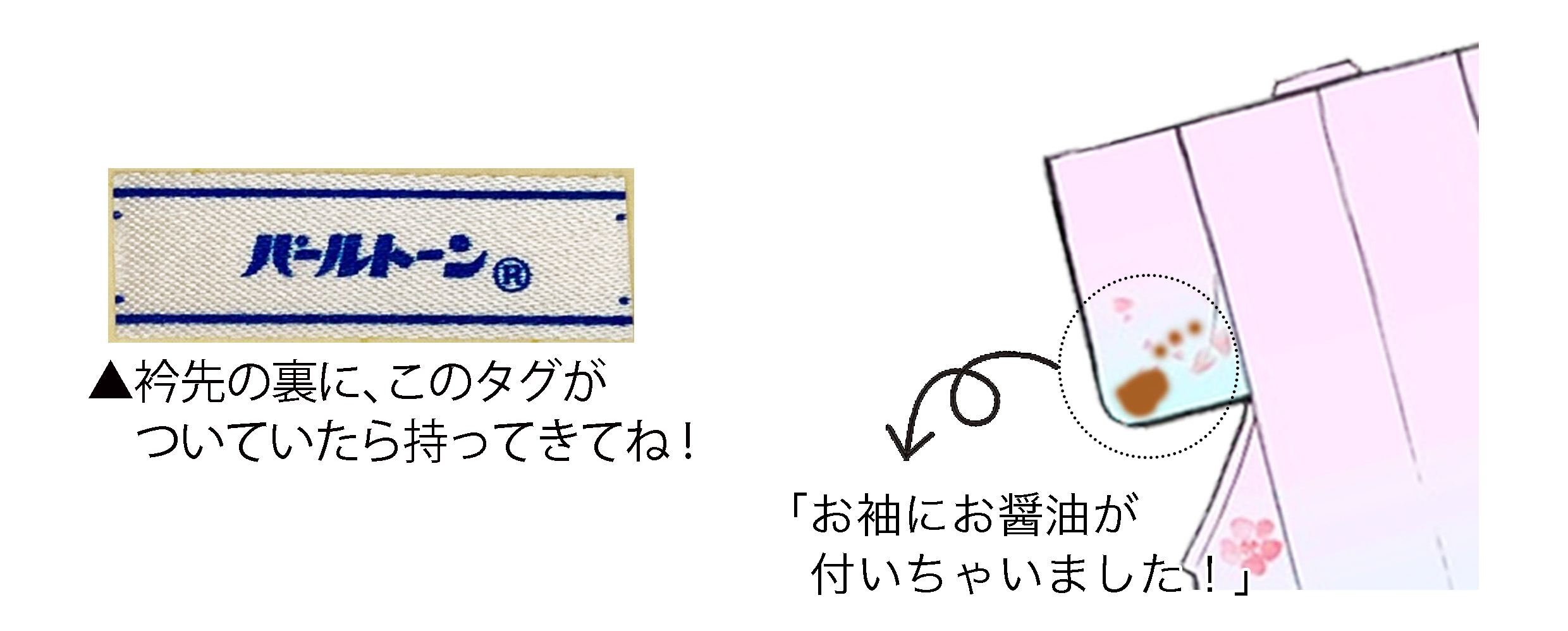

着物・長襦袢をお持ち下さい。汚した場所が分かればスタッフにお知らせください。

汚れの成分によって染み抜き方法が違います。何で汚れたか分かれば、より適切な染み抜きができます。

※パールトーン加工してある着物は必ず当店へお持ち下さい!

他のクリーニング屋さんへ出すと撥水加工が取れてしまいます。

※お手入れの出し過ぎも着物にとって負担です。

目に見える汚れがない限り、ワンシーズンに1回が目安です。

3. お手入れから戻ってきたら

お手入れに出した着物は、2ヶ月ほどで戻ってきますので、

お店に取りにいらして下さい。

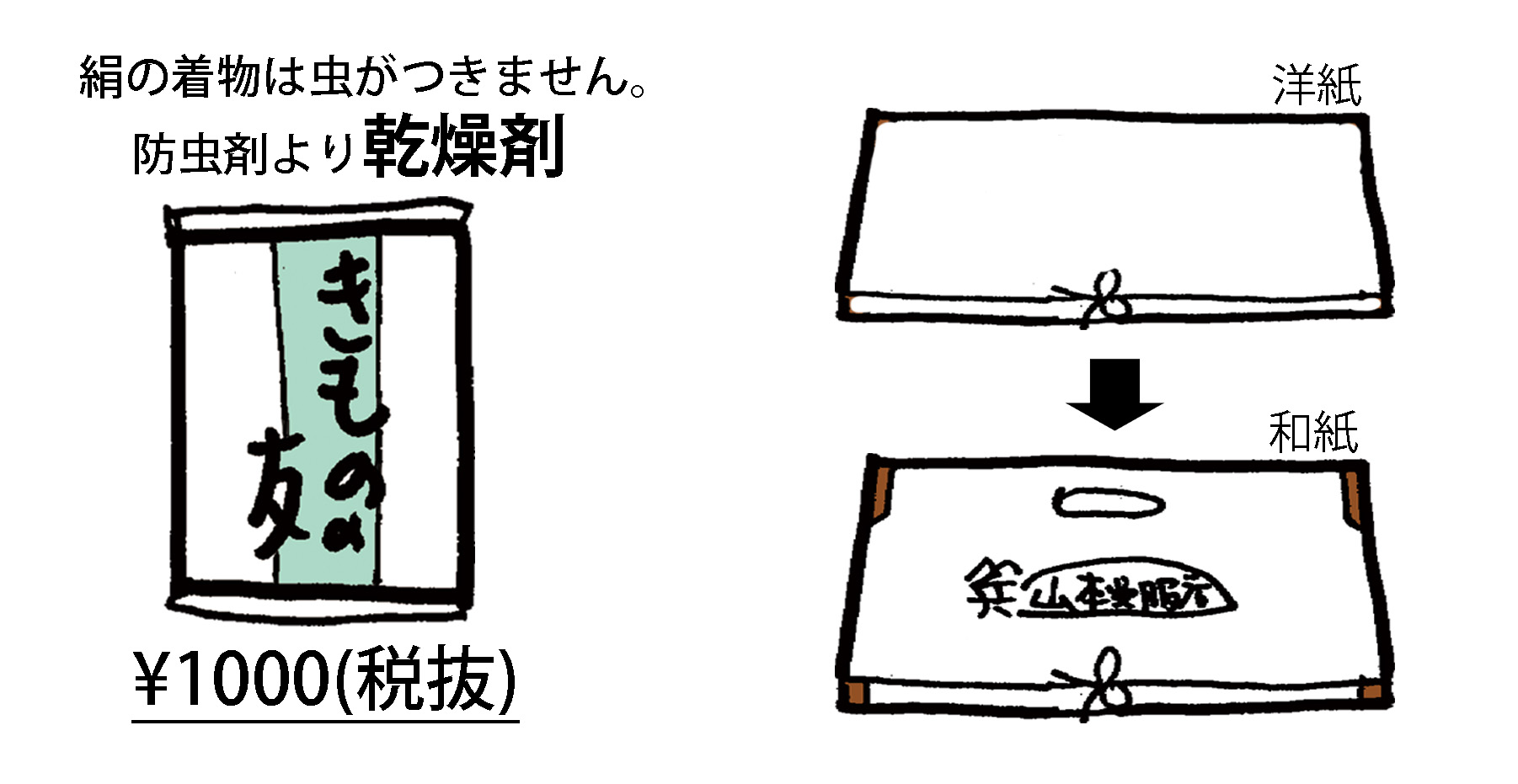

お家に持って帰ったら、白の文庫(洋紙)、ビニール袋から出し、

和紙の文庫に移し替えをします。移し替えず保管すると、

通気性が悪く、カビ・縮み・変色の原因になります。

和紙の文庫も、黄ばみや茶色の点々がある場合は危険サイン!

新しい文庫に変えましょう。(新しい文庫 ¥300 税抜)

文庫について詳しくはコチラ↓↓↓

https://www.yamamoto-gofukuten.com/blog/kimono-hajime/15767/

タンスにしまう時には一緒に乾燥剤(きものの友)を入れるのがオススメです♪

着物の保管方法の詳しくはコチラ↓↓↓

https://www.yamamoto-gofukuten.com/blog/dougu/kimono-cleaning-administer-keeping/14615/

「夏場に沢山汗をかいちゃった!」 「長年着ると、くすんできた気がする…」

そんな方にオススメなのがパールトーン加工済の クリーニングです。

普通のクリーニングより お値打ちにでき、目に見えない汚れ、

繊維の間に 入ったホコリなども取れてサッパリします♪

絹は繊維が細く、光沢があり、ふっくらした 風合いが特徴ですが、とてもデリケートな素材です。

何度も熱をかけてプレスをすると、生地に負荷が かかり、せっかくの風合いをそこねます。着付けの際につくシワは、毎回同じ場所につきますし、 見えません。多少シワが残っていても大丈夫です。

カビが発生する原因は湿気です。パールトーン加工は水分を弾く加工なので、 カビの予防効果はあります。ただ、パールトーン加工済の着物でも高温多湿の所に 長期置いておくとカビや縮みが発生します。年に1回は、よく乾燥して湿気の少ない日 (2月・3月、9月・10月頃)風通しの良い場所で虫干し(空気を通す)をするといいですね!

更新日 | 2023/11/06

カテゴリ | 着物のクリーニング・管理・保管着物はじめ着物の道具・管理

浴衣・帯・小物のクリーニング(洗濯)、片付け方、保管方法

夏は花火大会、夏祭り、盆踊りなどなど、浴衣を着る機会がたくさんですね!

夏の間にたくさん着た浴衣、片付けようかなと思ったけど、

浴衣ってお家で洗っていいの??

浴衣帯ってクリーニングしていいの?

着付けの小物はどうしたらいいの?

浴衣洗濯したけど畳み方が分からない・・・

不安なことがたくさんですよね💦

来年の夏も気持ちよく着られるように、浴衣の片付け方をご紹介します♪

①浴衣

クリーニング、または、お家で洗濯して片付けよう!

山本呉服店で扱っている浴衣は、主に綿・セオα・絞りの3種類。

素材によっては注意点があります。

★セオαの浴衣(ポリエステル)・・・

最近大人気の素材です。袖だたみして、洗濯ネットに入れ、洗濯機で

おしゃれ着洗いするだけ。シワも全然つかない素材なのでノンアイロンで大丈夫!

特に扱いやすい素材です。

★絞り・綿の浴衣・・・少し注意が必要な素材です。

必ず水で洗いましょう。

お湯で洗うと、縮んだり色落ちしたりしてしまいます💦

夏の間は特に、水を出しているつもりでも、最初に出てくる水は、水道管の中で温まって、

お湯になっている場合が多いので、必ず触って確かめてくださいね!

・綿の浴衣・・・袖だたみして洗濯ネットに入れ、おしゃれ着洗い。

または、水を張ったたらいなどに入れ、手で押し洗い。

シワがとてもできやすく、シワが付いたまま片付けると、翌年

どの素材の浴衣でも同じですが、洗った後は、必ず直射日光の当たらない風通しのいいところで陰干ししましょう♪

一番失敗がなく、安心なのは着物を扱っているクリーニング屋さんに出すことです。

プロに任せたら、縮んだり、色落ちしたりすることはありません。

もちろん、山本呉服店では浴衣のクリーニングも承っております!

洗っても畳めない、素材が何かわからない、自分でお洗濯はなんとなく不安、忙しくて時間がない、

という方は、ぜひお店にお持ちくださいね♪

クリーニングのお値段は、大人の浴衣 ¥3240(2023現在) 子供の浴衣 ¥1620(2023現在) です。

お店でクリーニングに出すと、キレイに畳んだ状態で戻ってくるので、そのままタンスにしまうだけ!

とってもラクチンですね♪

更新日 | 2023/08/30

入学式、卒業式に着た着物のクリーニング、どこに出したらいいの?

「買ったお店じゃなくてもクリーニングしてもらえる?」

「クリーニングの値段はいくらくらい?」

「近くのクリーニング屋さんにお願いしたい」

「ちゃんとしたお店に持って行きたい」

「信頼できる着物専門店を探している」

「だいたい何回着たらお手入れに出すの?」

、、、とお困りのお母様へ

お子様のご卒業、ご卒園、ご入学、ご入園おめでとうございます!

着物を着て撮った写真は記念になりますし、思い出に残るのでいいですよね♪

ご家族の大事な記念日のお手伝いをさせて頂き、とても嬉しかったです♡

入卒で着た着物はその後どうされていますか?

「クリーニングに出した方がいいと思うけど、どこに持って行ったらいいか分からない」

「縮んだり、変なシワが付いたりすることなく綺麗に保管したい。。。」といった、

着物のアフターケア、その後の保管方法についての質問を毎年たくさんいただきます。

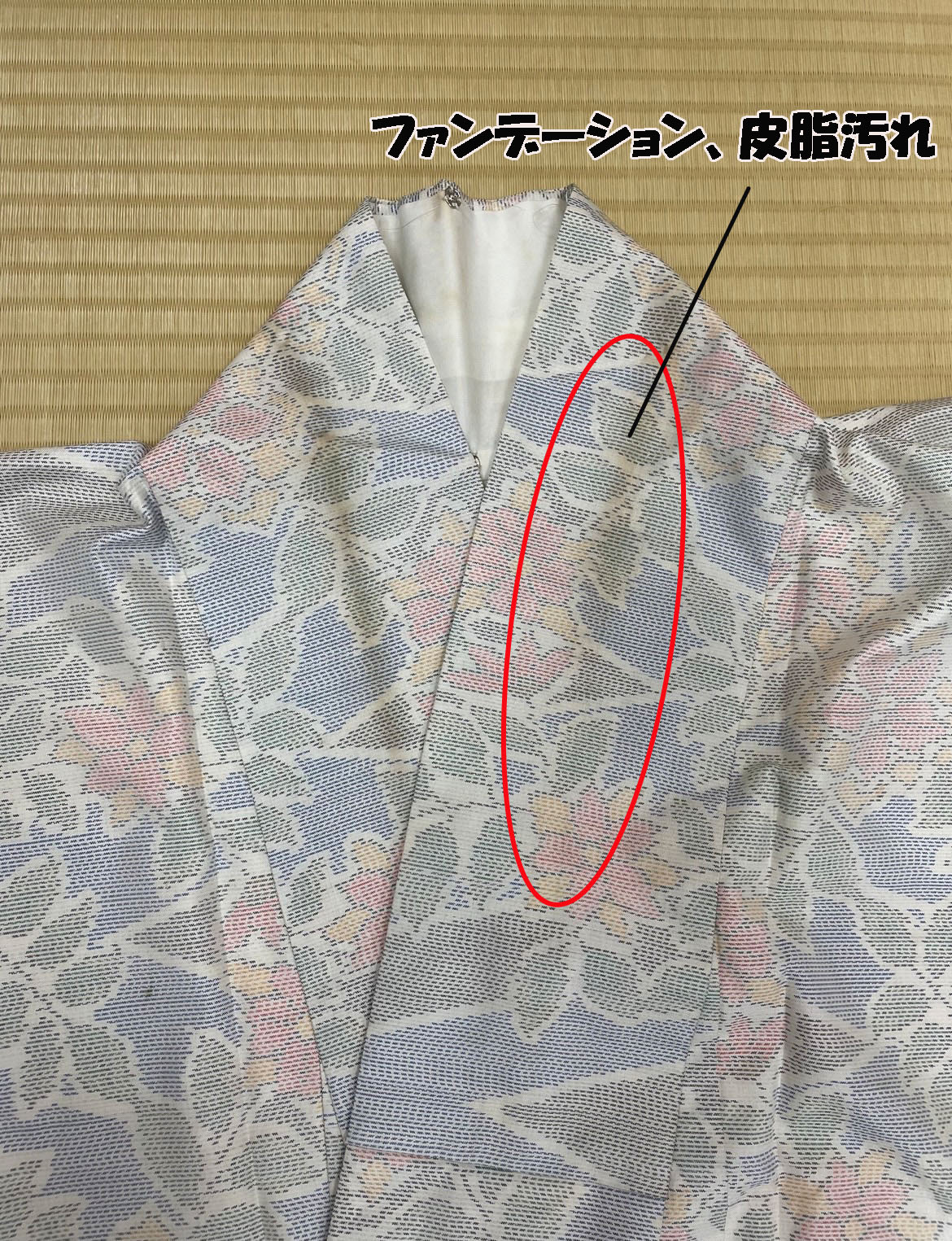

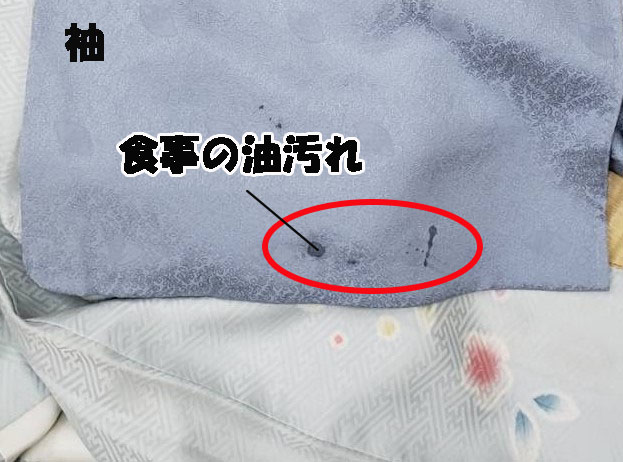

一度着た着物はきちんとお手入れしてからタンスに片付けないと、その時には気付かなかった皮脂汚れや、食べこぼしによる油汚れが後からシミとなって出てくることがあります。

すぐに対処すれば落ちる汚れでも、時間が経つと落ちなくなることもあります。

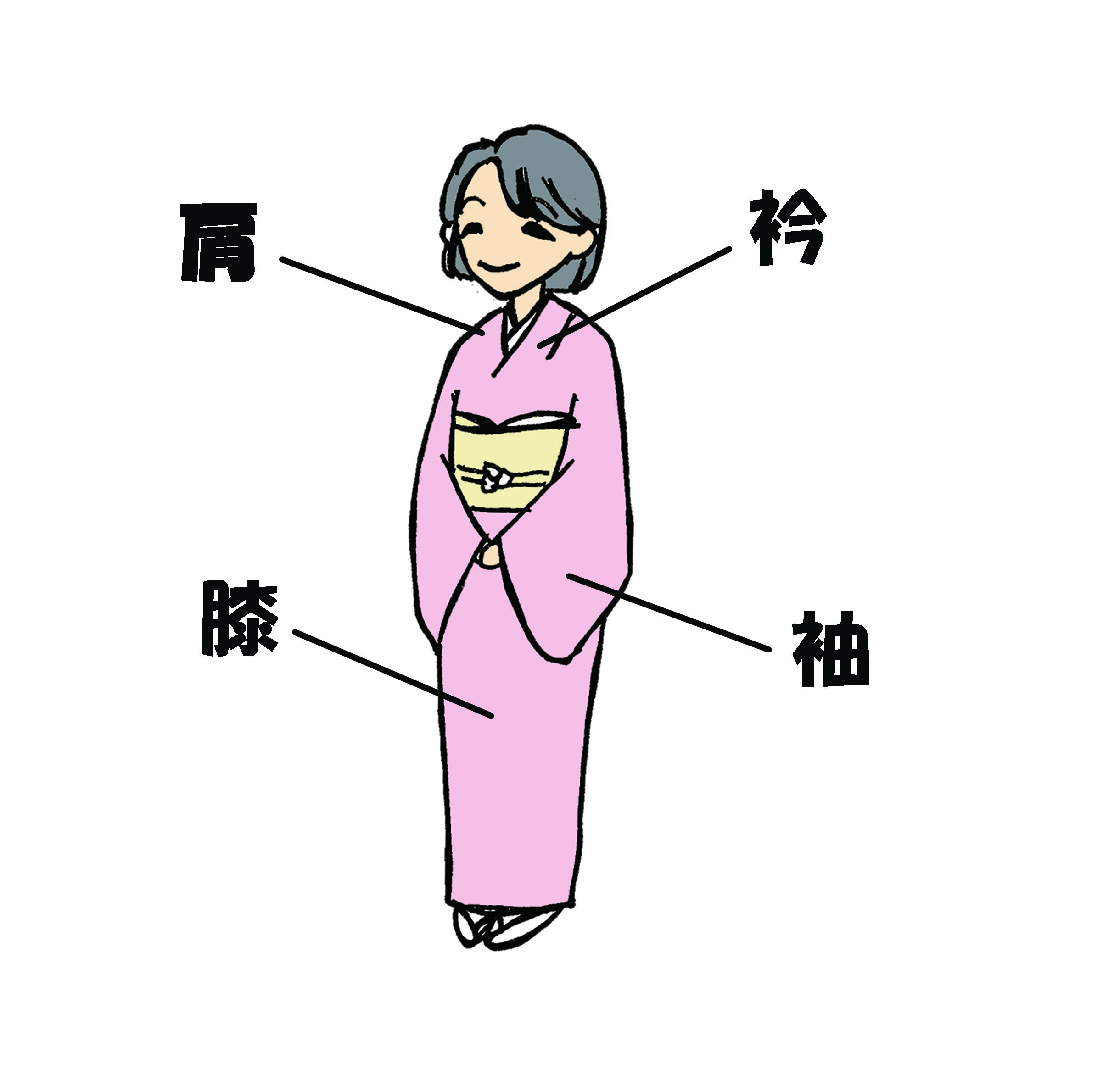

<こんな汚れに注意!>

・衿元

ファンデーション、皮脂汚れ

・肩

赤ちゃん、子どもが汚れた手で抱きついた時やよだれの汚れ

・膝のあたり

座わるときに擦れたり、お子さんがよく触る場所のため

・袖

食事の際に油汚れや食べこぼしが付きやすいため

一回着たら毎回必ずクリーニングに出さなければいけないわけではないので、次着る予定がしばらくない時や、夏(単衣:5月~10月)から冬(袷:11月~4月)衣替えする時期にお手入れにお持ちください。

着物のクリーニングには一カ月~二か月ほどお時間頂くので、次回着たい時にすぐ着られるようにするためにも、しっかりお手入れしてから片付けてくださいね♪

<クリーニング、しみ抜きに出すもの>

・着物

・長襦袢

・帯

<家で洗濯出来るもの>

・肌着

・足袋

<室内干しするもの>

・伊達締め

・補正パット

・腰ひも

・コーリンベルト など

また、お風呂の近くなど湿気が多い部屋で保管するとカビの原因になります。

着た着物はしっかりお手入れして、和紙の文庫に入れてから箪笥に片付けてくださいね。

入卒にお母様が着る訪問着や附下、色無地の着物以外の振袖や留袖、小紋などのクリーニングも承っております。お気軽にお持ちください♪

クリーニングだけでは落ちない汚れは部分的なシミ抜き、汚れ落とし(別料金)、カビはカビとりクリーニング(別料金)の対応をさせて頂きます。汚れ具合やカビの状況によってお値段が異なります。見積もりを無料でさせていただくので一度着物を持ってご来店くださいね。

※当店以外で購入されたきものも有料でクリーニングさせて頂いております。

ご遠慮なくお持ちくださいね♪

☆山本呉服店では着物をクリーニングした後にパールトーン加工することをオススメしています。

パールトーン加工とは、大事なお着物を汚れから守る、撥水、汚れ防止加工です。

他店のお着物でもパールトーン加工していただくと、シミ抜きのお手入れが手数料2200円でできます!(2022年4月現在)

一回のお手入れ代が2200円なので毎回クリーニングに出すよりずっとお得です♪

◆パールトーン加工について詳しくはコチラ↓↓↓

◆着物の保管方法(タンスのしまい方)について詳しくはコチラ↓↓↓

保存版!「タンスを開けるのは今でしょ!!」着物の管理のしかた&タンスの整理のしかた |

更新日 | 2022/04/12

カテゴリ | 訪問着色無地着物のクリーニング・管理・保管入学式・卒業式

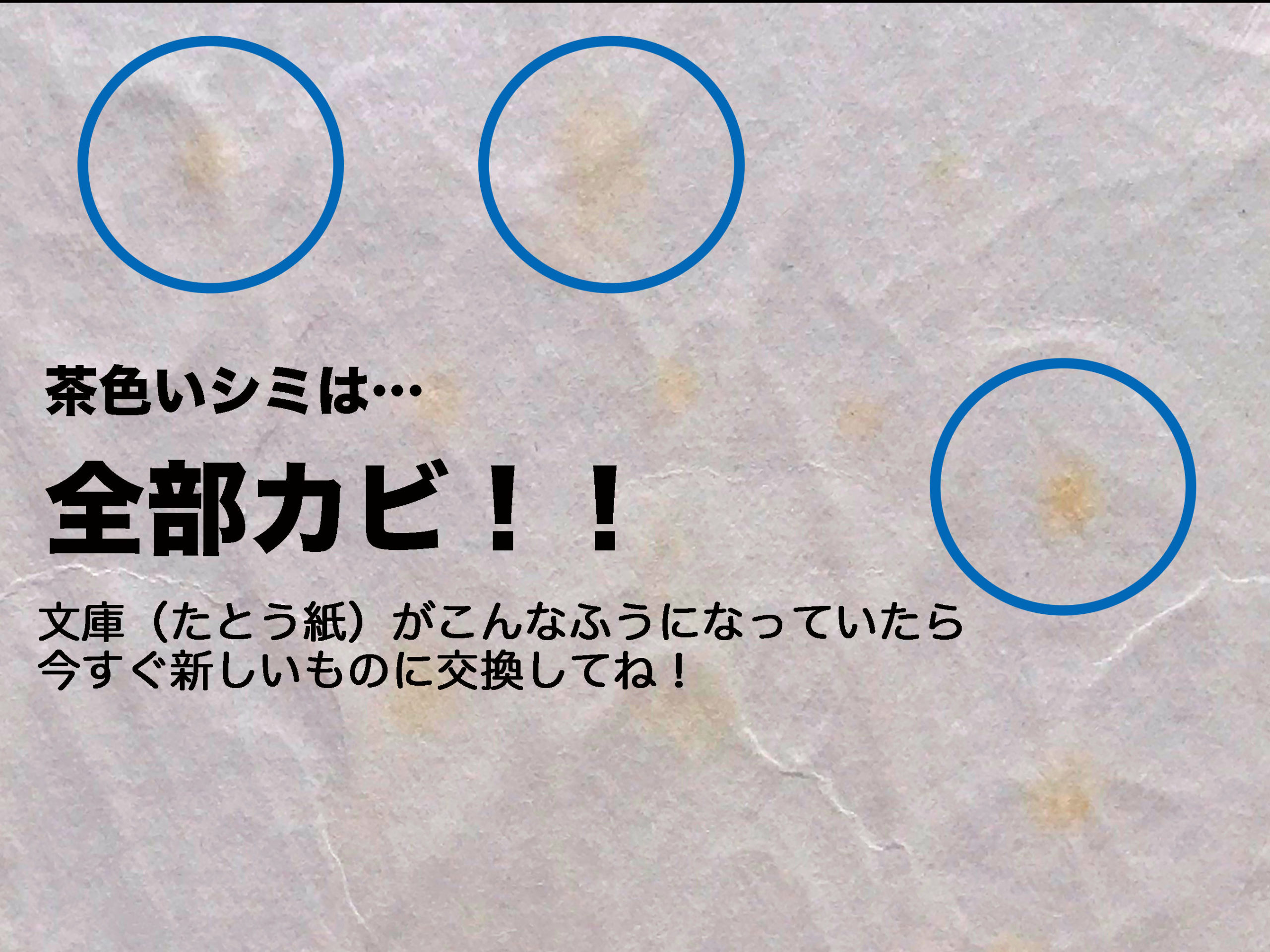

着物を包んでいる紙「文庫(たとう紙)」が茶色くなっていたら危険!!文庫の役割とは?上質美濃和紙製には理由があります!

秋の爽やかな季節や冬の乾燥する季節は、着物の「虫干し」をするには最適な季節です。

虫干しやタンスの整理について詳しくはこちら↓

『保存版!「タンスを開けるのは今でしょ!!」着物の管理のしかた&タンスの整理のしかた』

虫干しやたんすの整理をしたら、ついでに確認して欲しいのが「文庫(ぶんこ)」。

着物や帯が入っている包み紙のことで、「たとう紙」とも言います。

文庫に茶色いシミできていませんか?

シミの正体は…カビです!!

今すぐ新しいものに替えましょう!

文庫は、ただ着物を包んでいるだけではありません。

ちゃんと役割があるんです!

①カビを防ぐ:着物の大敵、湿気から着物を守ります。

②ちり、ホコリを防ぐ

③シワを防ぐ:たたんだ着物を直接重ねるより、しわになりにくいです。

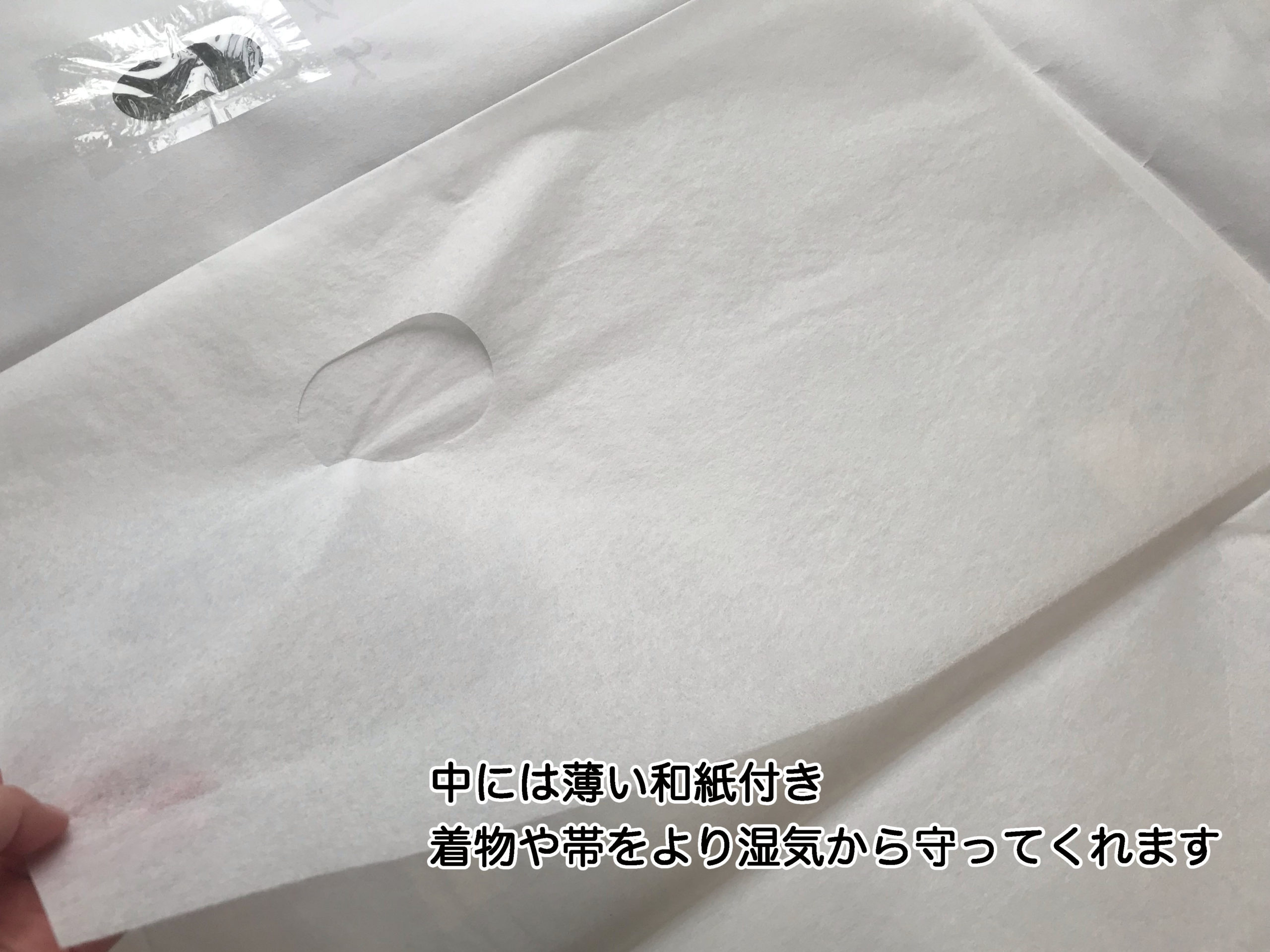

これらの役割をきちんと果たすには、文庫の材質も重要です。

紙には「和紙」と「洋紙」があり、文庫には和紙が使われています。

和紙は楮(こうぞ)など植物から取った長くて強い繊維から作られています。そのため

・繊維同士の結合が強く丈夫。

・繊維の間に隙間ができ、通気性が良い

・表面がザラッとしているので、中で着物がすべりにくい

という特長があります。

和紙の原料になるコウゾ

コウゾを冷たい川で水に晒して使います。(中日新聞WEBより)

一方、洋紙は繊維の短いパルプや、用途に合わせて色々な薬品で作られています。そのため

・表面がツルツル。(印刷、大量生産に向いている)

・隙間がなく通気性が悪い

・和紙に比べて劣化が早い

という特長があります。

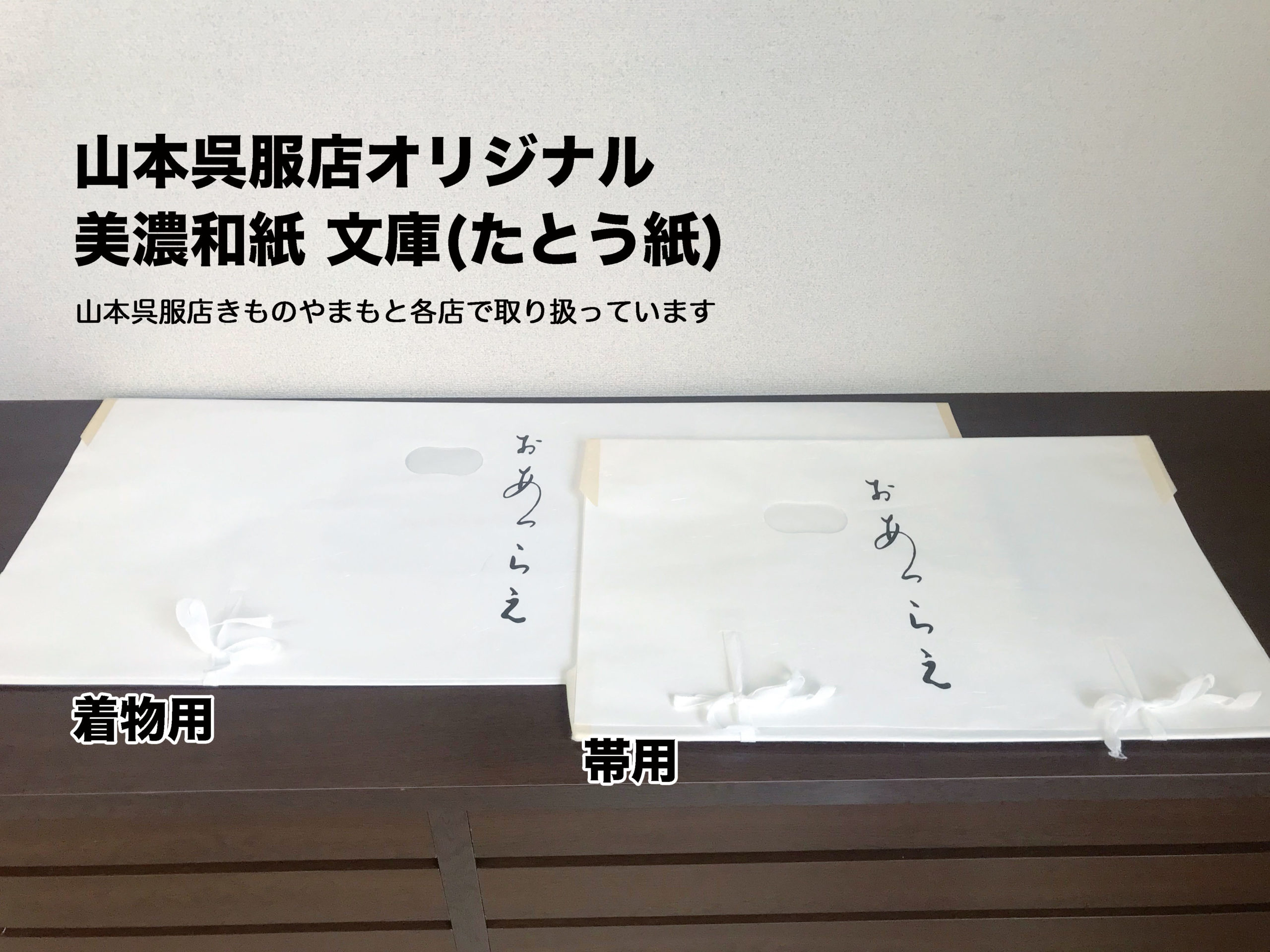

和紙の長所が着物の保存に適しているので、当店ではお買い上げいただいた着物や帯は、質の良い美濃和紙の文庫にお入れしています。

しかし、和紙の通気性が良いとは言っても紙なので、乾燥剤も入れずに締め切ったタンスで長年使い続けていると湿気が溜まり、それがカビになり茶色いシミになります。

そのまま放置すると中の着物にカビが移ります。

カビによるシミはクリーニングしても落ちないので、大切な着物までダメにしかねません!

文庫にシミを見つけたら、今すぐ新しいものに取り替えましょう!

クリーニングやお手入れから帰ってきた文庫は、簡易文庫なので洋紙でできています。

お手入れから戻ってきたら、お家で和紙の文庫に入れ替えてからタンスにしまってくださいね。

上質な美濃和紙の文庫は店頭でも販売しています。

・美濃和紙文庫 着物用、帯用 各330円(税込)

たまにはタンスを開けて着物に空気を通してあげてくださいね。

もし、着物に汚れを見つけたら、クリーニングやしみ抜きのご相談も承っています。

着物や帯のこと、なんでも『?』と思ったら、山本呉服店 きものやまもとへお尋ねくださいね♪

更新日 | 2021/11/15

カテゴリ | 着物のクリーニング・管理・保管着物はじめ

着物・長襦袢・帯の畳み方

【着物のたたみ方】

着物が干したけど、たたみ方がわからない(・_・; という方が多いのでは?

着物と長襦袢はたたみ方が違うのでご注意くださいね。

⭐︎上手にたたむコツ

・着物を汚さないように、衣装敷きの上でたたみましょう。

・線がついている通りに折りましょう。

・シミや汚れをチェックしながらたたみましょう。シミや汚れを見つけたら、すぐお店に持ってきてね!

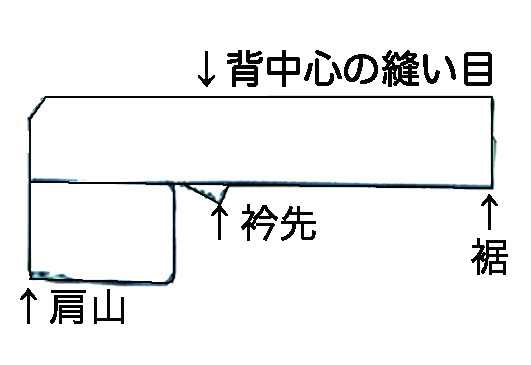

イラストを見ながらたたんでみましょう。

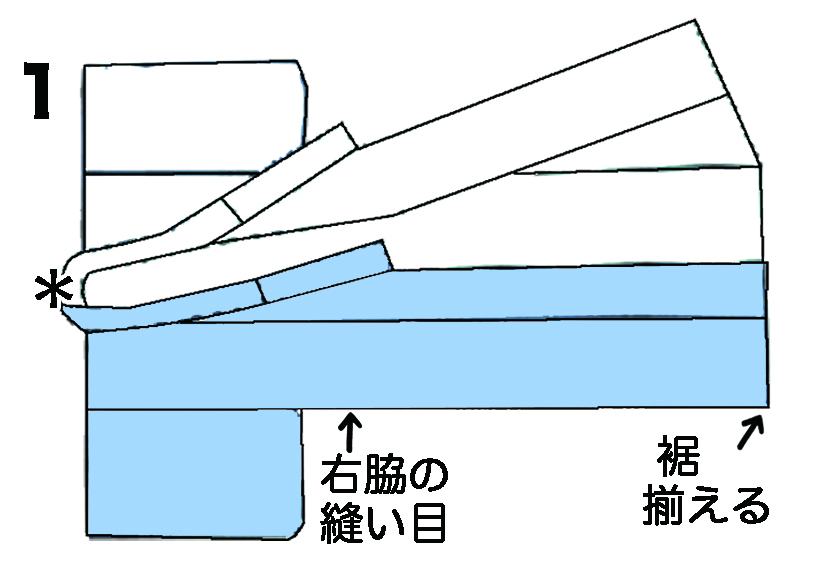

分かりやすくするために右身頃はブルーで表示してあります。

⑴衿のホック(*印内側)を外し、広げる。

自分から見て着物の衿を左、裾を右に置き、裾をきちんと揃えて図1のようにたたむ。

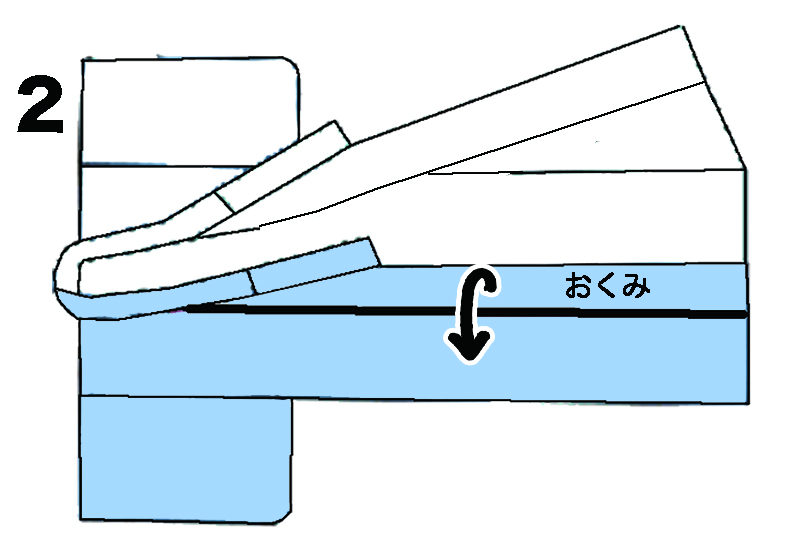

⑵右身頃の衽(おくみ)の縫い目(図2の黒線部分)で、衽を手前に折り返す。

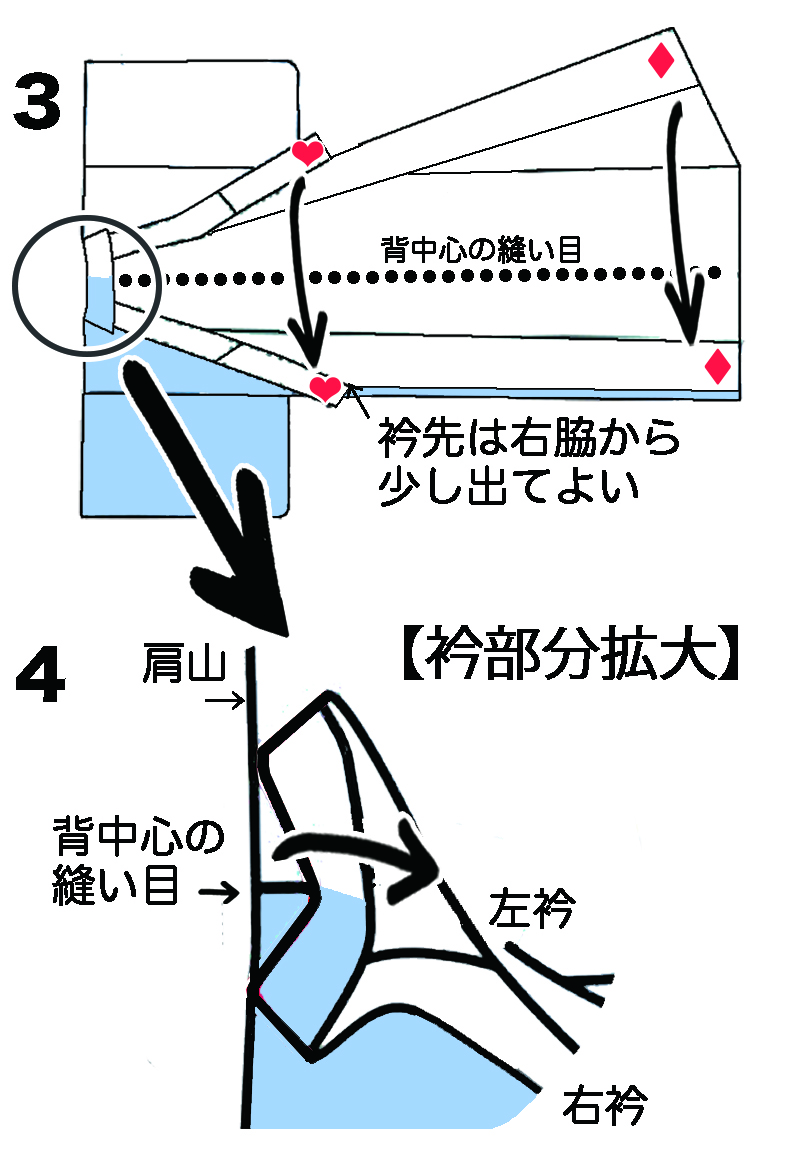

⑶左右の衿先(❤️同士)と、裾(♦️同士)を重ね合わせる。 ⑷衿は図4のように内側へ折り、V字にたたむ。

⑷衿は図4のように内側へ折り、V字にたたむ。

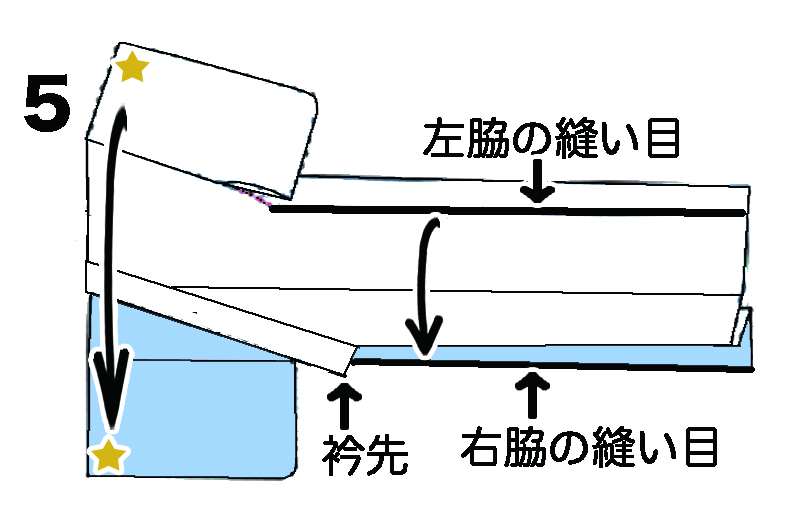

⑸左脇の縫い目(図5の黒線部分)を、右脇の縫い目の上、一番手前へ重ねる。両袖の⭐️同士を重ね合わせる。

ここまでがきれいにできるとこのようになる。↓

自然に背中心の縫い目で折れ、肩山、衿先、裾がまっすぐ揃っている。

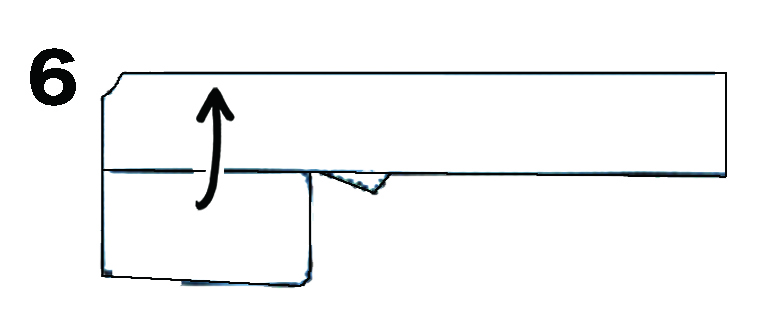

⑹左袖(上の1枚だけ)を身頃側へ折り返す。

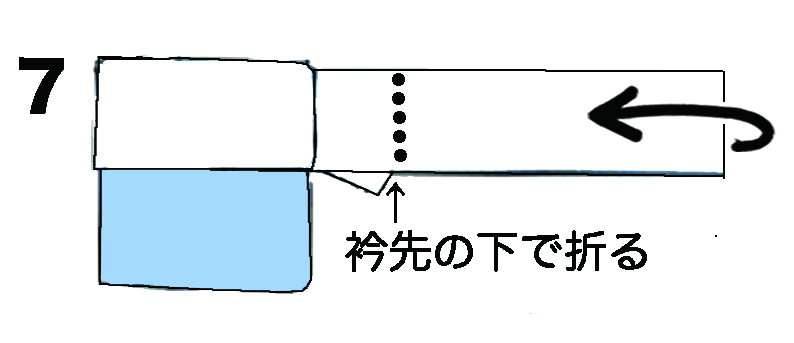

⑺衿先を折らないように着物の丈を二つ折りにする。

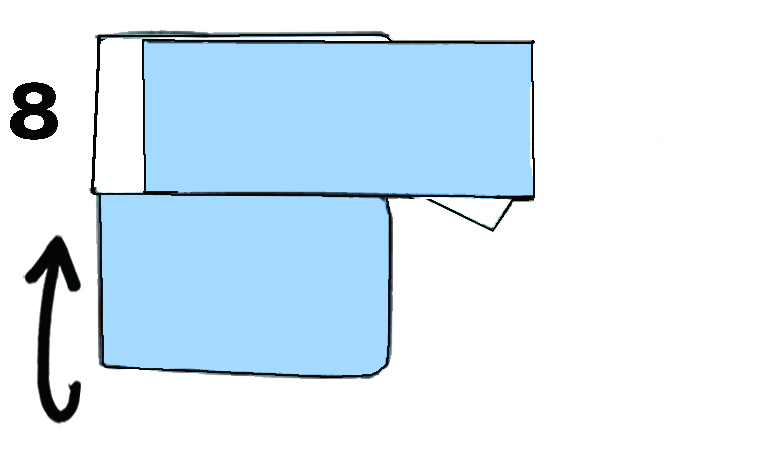

⑻右袖は一番下へ折り返す。

肩山、裾、脇の線がまっすぐ揃っているときれいにたためている。

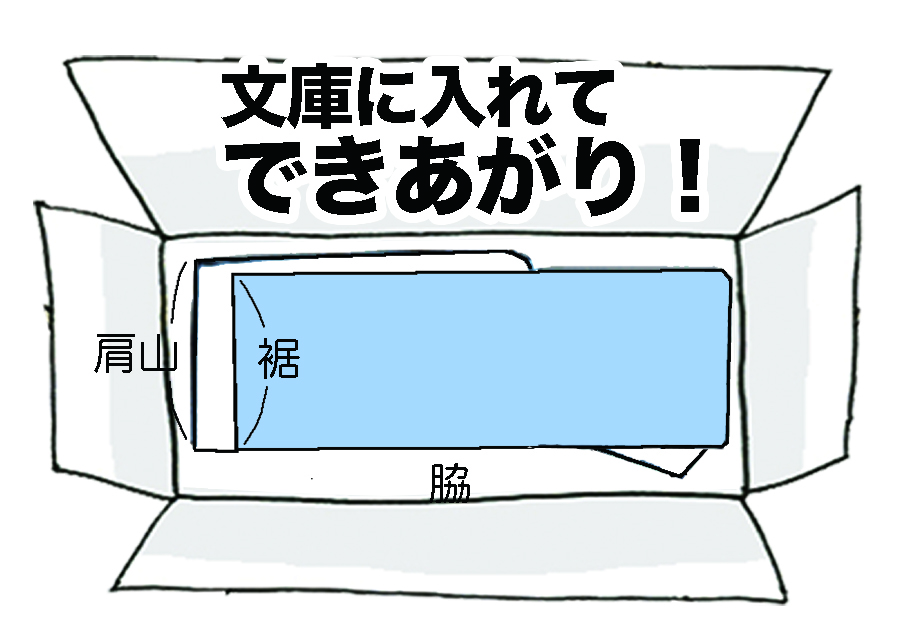

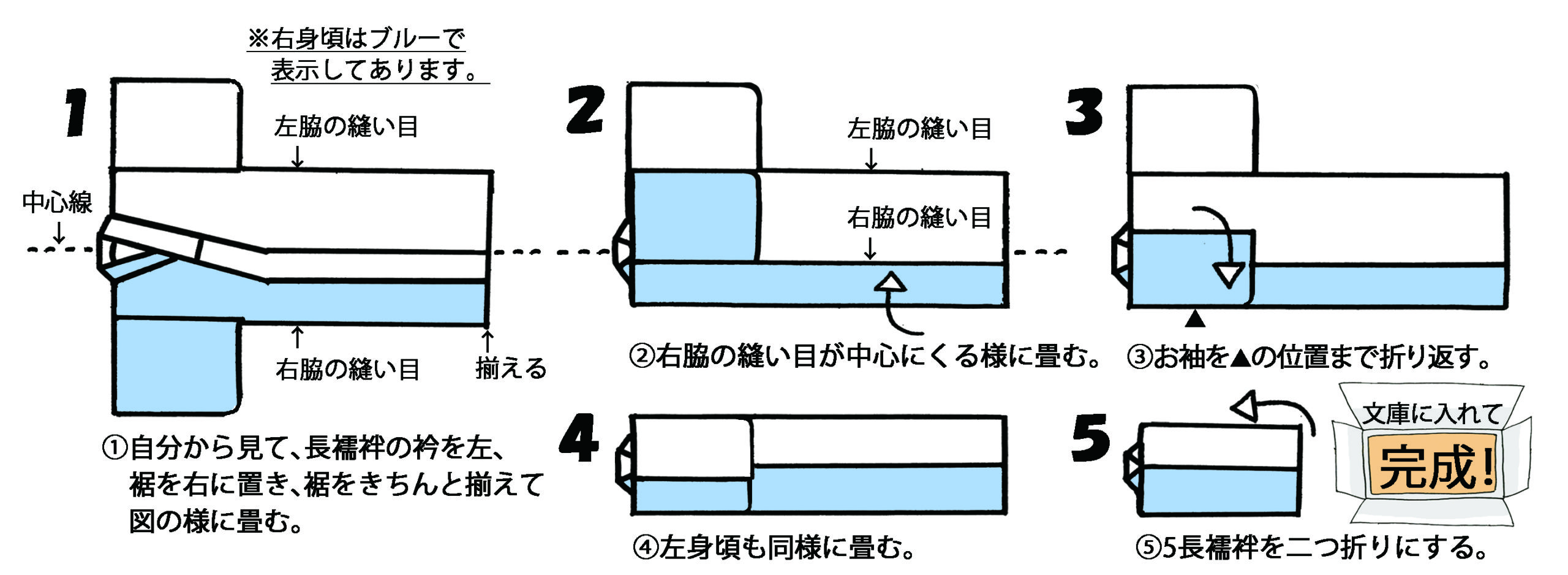

【長襦袢のたたみ方】

【タンスの整理の仕方】

①タンスをきれいにしよう

せっかくタンスから着物を出したので、ついでにタンスも中も整理するといいですよ。

タンスの扉は全開にして、引き出しは乾拭きしましょう。

②文庫(たとう紙)もきちんと整理しよう

着物を包んであった文庫も広げて、黄色く変色したり汚れているものは新しい文庫に交換しましょう。

文庫の黄色いシミも「カビ」です。放置すると着物にカビが移ってしまいます。

着物を着ようと思った時に、どの文庫にどの着物が入っているのか分からなくなった経験はありませんか?

そんな時のために、文庫の紙に着物の種類や色柄を書いておくと、探す時に便利ですよ。

当店のお客様は、お手入れから戻って来た時の白い文庫は簡易的な文庫なので、山本呉服店のロゴの入った和紙文庫に入れ替えてくださいね。

同様にお手入れから戻って来た帯はビニール袋に入っているので、こちらも和紙文庫に入れ替えてください。

③小物も整理しよう

着付け道具はひとり分一式まとめて風呂敷に包んでおきましょう。

着付けの着物・道具をお持ちいただく時に便利です♪

(着付け道具:肌着、足袋、衿芯、コーリンベルト、腰紐、コーリン結び、伊達締め、前板、帯枕、三重紐)

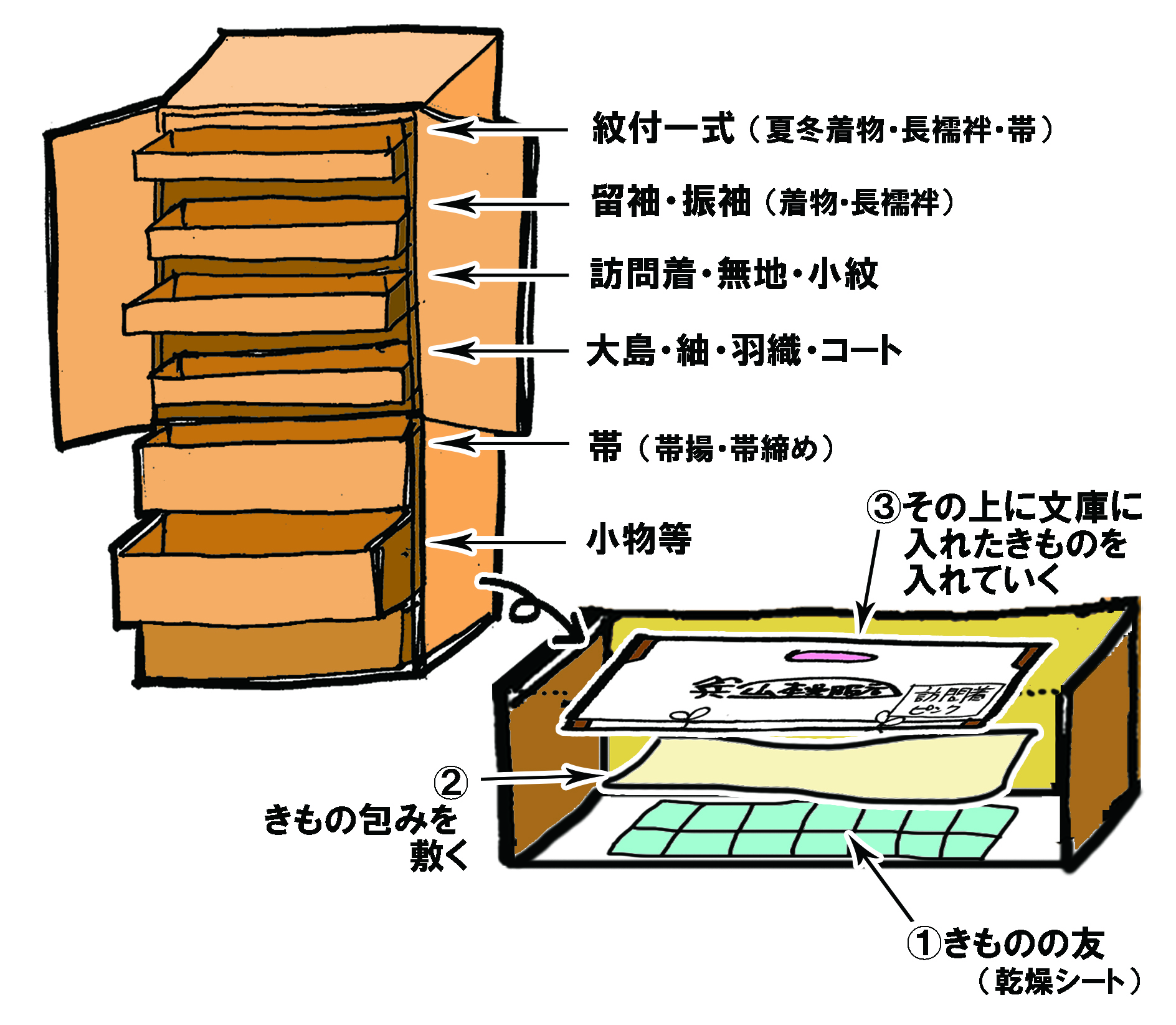

④タンスに着物を入れよう

着物もたたんで、タンスも風を通し乾拭きしてきれいになったら、着物をしまいます。

しまう時にも、入れ方に順番があるんですよ。

最初の『【着物の干し方】①なぜ着物を干さないといけないの?』でもご説明した通り、着物の敵は湿気。

絹の着物の引き出しには、乾燥剤を敷きましょう。

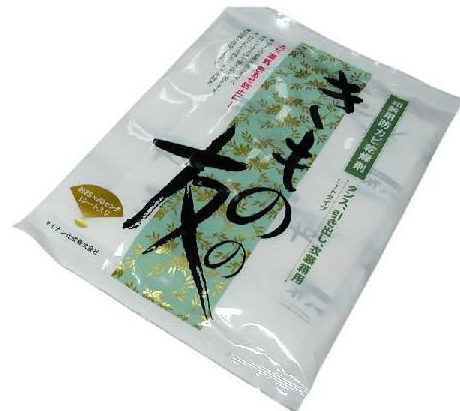

乾燥剤は『きものの友』がオススメ。

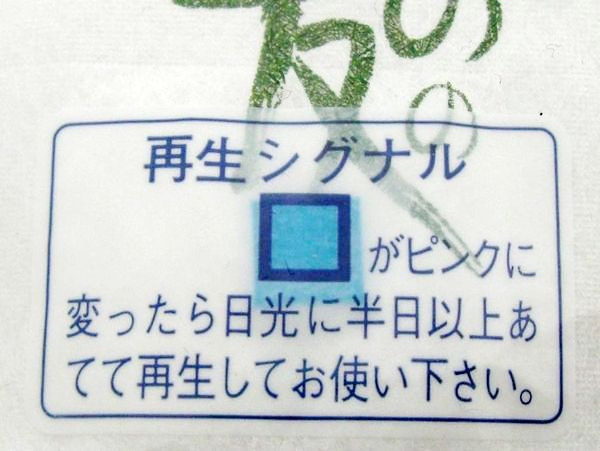

湿気ってきたら、再生シグナルがピンクに変わってお知らせ!日光当てて半日干せば繰り返し使えて経済的!!

きものの友 1枚入り ¥1,100

引き出しに『きものの友』を敷いたら、『きもの包み』を敷き、その上に着物を入れていきます。

タンスは下の段ほど湿気やすいので、大切な着物から順に上の段にしまいます。

*きもの包みは防虫・防腐・殺菌効果のあるウコン染めの布です。

どうですか?きれいに着物とタンスの整理ができましたか?

「着物を出して干したりたたんだり、そんなにこまめにできないよ」という方は、上のイラストのようにタンスの扉を開け、引き出しを交互に出して、タンスの中に新しい空気を通すだけでもいいのでやってみてくださいね!

いざ着ようと思った時にカビだらけで困らないように、普段から気をつけましょうね。

更新日 | 2020/11/28

カテゴリ | 着物はじめ着物の道具・管理着物のクリーニング・管理・保管

お問い合わせ

ご相談は

お気軽に

商品に関するお問い合わせ、

コーディネート相談、

ご購入の相談など、

お気軽にお問合せください。

お電話で

0585-22-0140

営業時間:9:00~18:00(水・木曜 定休日)

お問い合わせフォームお問合せフォーム

店舗紹介

店舗紹介