「こんなにきれいに着られるなんて!」山本流着付け教室 秋の新入生募集!腰ひも1本の着崩れしない楽な着付け♪

「一回も着てない小紋がタンスに眠っている」

「家にある紬が着れるようになりたい!」

「子どもの入学式、卒業式に自分で訪問着を着て行きたい!」

「着物好きな友達が欲しい」

「他の着付け教室に通ったけど、きれいに着られなかった」

「我流で着てるけど、習い直してピシッとキレイに着たい!」

という方。

この秋から着付けを習ってみませんか?

9月スタートの新入生募集中です♪

【山本流着付けとは?】

山本呉服店の着付けは、腰ひもを1本しか使わないから締め付けず、楽で着崩れしないと評判の着付け方法。

当店では『気軽に楽に着物を着てほしい』という思いから『腰紐は1本しか使わない・締めつけない着付け』を考案し、着物・帯を購入していただいたお客様には『着付け一生無料サービス』を60年以上行ってきました。

その楽な着付け方法を、初心者の方にも分かりやすく丁寧にお教えする着付け教室を開催しています。

着付教室で細帯(ゆかた帯の長いもの)の練習をしています♪

<サポートも充実!綺麗な着付けができるようになる3つの秘訣>

①楽で着崩れしにくい着付け

腰紐は一本だけ!

それ以外はゴムを使った道具など、最小限の厳選した道具しか使わないので苦しくなく、楽に着られて着崩れもしにくいです。

必要以上に締めつけていないので動きやすく、食事も心配ありません!

②美しい着付けのポイントをレッスン

着付けの手順はどこにでも書いてありますが、最終的な美しい着姿を知ることが一番大切で、そこがスタートラインです。

目標を明確に分かった上で、締めつけず楽なのに美しい着付けができるように分かりやすくお教えします。

③着慣れているからこそのコツ&テクニック

他の教室では教えてくれない、着崩れした時に直すコツや対処法なども伝授します!

おでかけ先でのお手洗いや階段の上り下りなど困った時の解決法もお教えしますので安心してお出かけできますよ♪

<山本の着付け教室はココが違う!>

①まず、目指すべき“美しい着姿”を知る。

練習を始める前に、“美しい着姿”とはどういうものなのか、どこがどうなっていたら美しいのか、を知ることが大切です。

そうなるにはどうすれば良いのかをお教えしていきます。

②講師も一緒に着ながら教えるのでわかりやすい。

どれだけ口頭だけで説明を聞いても、なかなか分からないものです。

ここでは講師が手の動かし方、気をつけるコツなどを実際にやって見せながら説明するので分かりやすいです。

実際に生徒さんから

「以前通っていた着付け教室では、先生は着物を着たままだったから、きれいに着られるようにならなかった。ここでは先生も脱いで一から教えてくれるから続けられる!」

との声をいただきました。

③手順より手付きをそのまま真似るだけ!

そのまま真似れば、初めての方も必ず着られます!繰り返し練習していくうちに手が覚えて自然ときれいに早く着られるようになります。

④身につくまでとことん練習!

できなかった所は徹底してレッスンします。

少し時間が空いたからちゃんと着られるか心配…という方でも大丈夫です!

毎時間復習の時間を設けていますので分からないところはしっかり復習していただけます!

コーチとアシスタントが全力でサポートします♪

わからないところはしっかりお教えします

⑤着付けだけじゃなく着物の基礎知識も学べます♪

ご自分の着物についてコーディネートの仕方、季節や気温によって快適に着る工夫、保管方法など実際に役立つ情報をお教えします。

着物、長襦袢のたたみ方もお教えしますので、「タンスから出しても畳めない…」なんて心配はありません!

着物を着た時の所作やマナーも身に付きます。

長襦袢、着物のたたみ方からお教えします。

着物でのお辞儀の仕方の練習。

⑥少人数制でしっかり学べる!

1クラス3~6名程です。目が行き届くので自分のペースでしっかり学べます。

分からないことがあれば気軽にご質問いただけます!

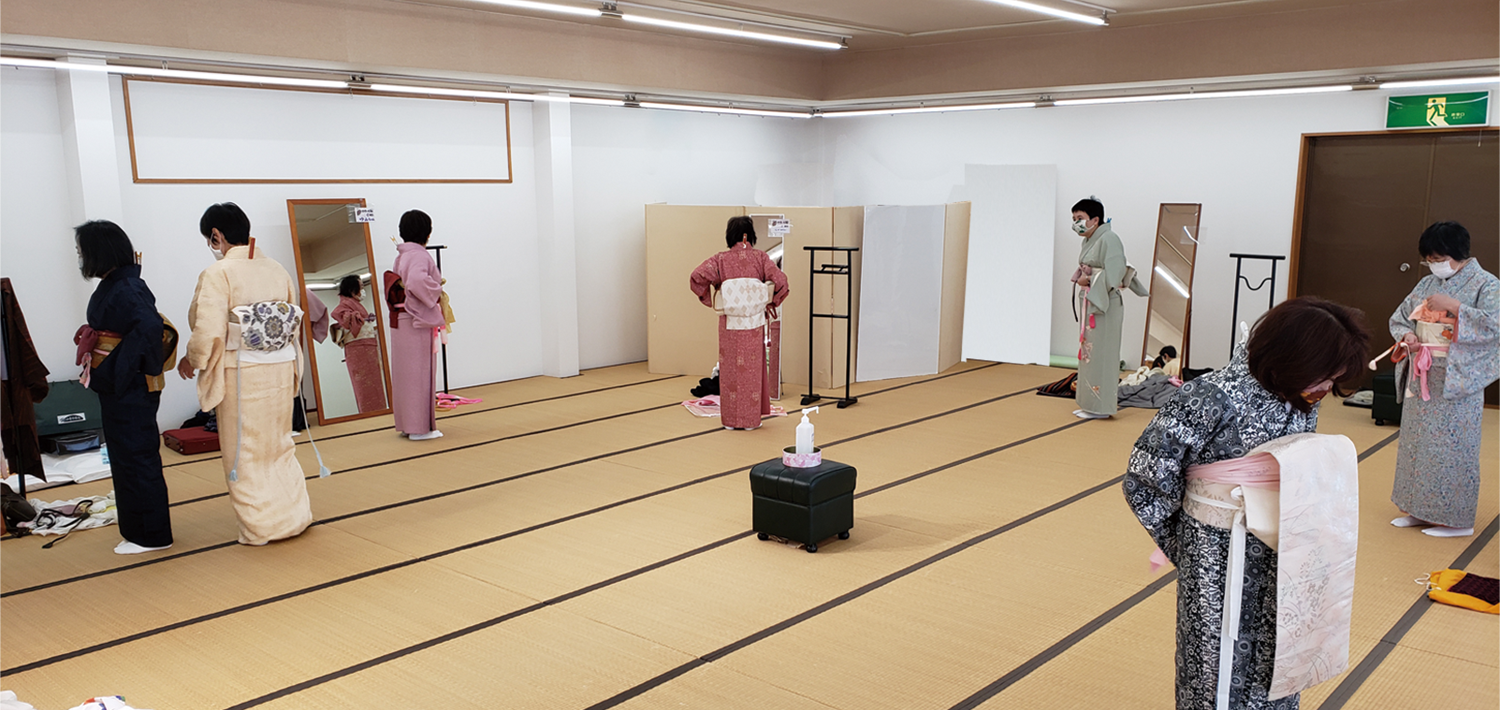

ソーシャルディスタンスを保つため、広い会場で生徒さん同士の間隔をあけてレッスンしています。

鏡と、道具が着付けしながらでも取りやすい道具置き場を一人一セットずつご用意しています。

池田店の広い座敷で間隔をとって練習しています

⑦着物友達ができて、一緒にお出かけも楽しみ!

ランチ会やイベントを開催しています♪

会費制で、自由参加なのでお好きな時にご参加いただけます!

自分で着付けして、みなさんでお出かけしませんか(*^_^*)

自分で着物を着ておでかけしました!

年末にはみんなでクリスマス会♪

⑧レッスン後に一息!お茶とお菓子付き♪

練習が終わったら、みんなでお茶しながらワイワイしてます♪

着物以外の共通点が分かったり、みんな世代を超えて仲良しです♡

お稽古のあとはみんなでお茶しながらたのしくおしゃべり♪

10代 大学生さんから、20~30代 社会人さん、40~50代 主婦の方まで様々な年齢層の方が通って下さっています。

様々な年齢層の生徒さん、社員で楽しく学んでいます。自分で着物や浴衣が着たい方だけでなく、お嫁入り道具としてご両親が作ってくれた着物を久しぶりに着たい!という方、自分の趣味、スキルを磨きたい!という方まで、レッスンにみえる理由は様々です。

ご自身の着物や帯で練習するので、ご自宅でも自分で着られるようになります!たくさん着ると手が慣れてきて短時間でササッと着られるようになりますよ♪

<生徒さんの声>

Q.着付け教室を習い始めたきっかけは?

「お嫁入りに持ってきた着物や、母から受け継いだ着物がタンスに眠ったままになっているのが気がかりでした。このままではもったいないと思い、着付けを習うことにしました。サイズを直したり、小物の合わせ方をアドバイスしてもらって、30年ぶりに着ることができ、お稽古にも活躍しています!自分で着られるようになってからは、毎年お正月に主人と着物で初詣に出かけて、楽しんでいます。

50代、A様

Q.この教室で良かったところは?

「少人数で教えて頂いているので、分からなくなった時や疑問に思った時にすぐ聞けるところ。欠席しても自分の予定に合わせて補習もして頂けるので無理なく通えます!」

20代、T様

「こぶし1個分あける」とか、「コーリンベルトより3センチ下に水平に止める」など、誰にでも分かるように具体的な数字で言ってくれるので分かりやすいし、実際着られた時は感動でした!」

50代 E様

Q.できるようになって嬉しかったことは?

「一人で着られるようになり、子どもの入学式、卒業式に自分で着ることができました!家で1人で着たので少し不安だったのですが、着た姿をLINEしたら『上手に着れてる!』と褒めてもらえて嬉しかったです。安心して出掛けることができました♪」

30代、K様

着物はタンスにしまっておくより着るのが一番です。

ぜひタンスをあけるきっかけにもしてくださいね♪

練習をしながら困ったことや着物についてのご質問があればお答えします!

<講師の紹介>

講師:山本由紀子

創業133年・山本呉服店取締役会長。江戸時代から続く、岐阜の商家の一人娘として生まれました。幼少期から礼儀作法、所作等厳しく指南され、華道、茶道、習字といった幅広いお稽古事を体得。京都の大学卒業後、金沢の呉服店で修行したのち、実家の呉服店の経営に加わりました。大幅に市場規模が縮小している呉服業界において、着物を「物」として売るのでなく、現代生活の中で着物を着る「楽しさや豊かさ」を提案して事業を拡大。岐阜県内に三店舗を展開し、四代目として事業を引き継ぎ、「奇跡の呉服屋」として「日経MJ」「商業界」などの新聞、経営誌に取り上げていただきました。現在は、五代目に経営を交代し、会長として呉服店をサポートするとともに、京都・四条烏丸に「山兵さろん」を開設。歳時記に合わせて日本文化を学ぶ講座や、祇園にて「舞妓さんの新人教育」に関するセミナーなどを開催しております。また、ビジネスシーンで着物を活用する経営者のサポートや、着付教室、京都散策イベントなど新たな試みを展開中です。

マナー本『品格の教科書』著者。「こういう時はこうする」と丸暗記するのではなく、「なぜそうするのか」を日本の歴史に基づいた理由を知ることで、すべてに通じる礼儀作法を知ることができる本です。

他では聞くことのできない正式なマナーや所作、著者ならではの製作裏話を聞きに来て下さいね。

*山兵さろん 2019年OPEN(完全予約制)

詳しくはこちらから↓↓↓

<講師よりメッセージ>

山本呉服店の着付けは、私の母、大女将・山本昌子が毎日着物を着て、家事や仕事をしながら工夫を重ね、60年以上続けてきた着付け方法です。

着付けの手順は本や動画などどこにでもありますが、いざやってみると分からないことばかり。大切なのは手付きです!着られるようになるには実際に動きを見て、その場で真似て、手が動くようになれば一生忘れません。

長年、着物の仕事に携わって広く深い知識や知恵を学びました。それらをみなさんにお伝えし、着物を今の生活シーンで着て楽しんでいただきたいと思っています。

きれいに着ることは大切ですが、必要以上に体型補正をして苦しくなるより、自然で長く着ていても楽で「着慣れているね」と言われるような着方を目指しています。まずは気軽に始めてみてください。

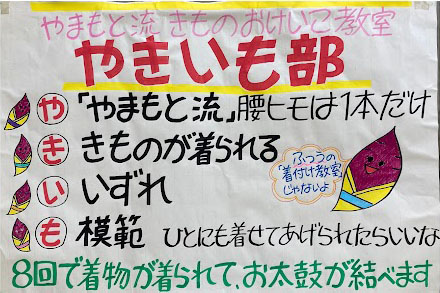

<なぜ「やきいも部」っていうの?>

「や」山本流

「き」着物の着付け

「い」いずれ

「も」模範

という願いが込められています。

先生が一方的に教えるのではなく、部員さん同士で着物友達になって楽しめる機会にしたいので「部活」になっています。

「部活」であり、卒業はありません。8回の基礎編が終了しても継続して、お好きな時にご参加いただけます♪

北方店は土曜日 14:00〜16:00

池田店は日曜日 10:30〜12:30 開催します。

【無料見学会&説明会 随時開催中】

先輩部員さんたちのお稽古の様子を見てみませんか?

お稽古のカリキュラムや着付けに必要な持ち物についてご説明します。

見学だけでもOK! 実際に見てから入部できるので安心です♪

ご予約くださいね!

・北方店 20 24年9月7日(土) 15:00〜

・池田店 2024年9月8日(日) 11:00〜、15:00〜

【活動日程】

オリエンテーション:自己紹介、着物、道具の点検など。

お持ちの着物や長襦袢のサイズ確認や、どんな道具が必要かなどご説明します。

「家にいろいろあるけど、何がいるのか分からない💦」という方はとりあえず家にあるものを持って来ていただけば大丈夫です!

第1回目お稽古

北方店 9月21日(土) 14:00〜16:00

池田店 9月22日(日) 10:30〜12:30

隔週土・日曜日開催ですが変更することがあります。途中からでもご参加いただけますよ♪

教室の内容は同じなので通いやすい店舗、曜日にいらして下さいね♪

<料金>

基礎編8回(2週間に1回)

¥6.400(お茶とお菓子付き)(継続可)

<持ち物>

・着物 ・長襦袢 ・帯(細帯、名古屋帯、袋帯)・肌着 ・帯揚げ ・帯締め

・腰紐 ・伊達締め ・足袋 ・補整パット

・衿芯 ・コーリンベルト ・きものクリップ2個 ・コーリン結び ・前板 ・帯枕

店頭で持ち物表をお配りしていますので、ぜひお立ち寄りください。

事前点検も行っていますのでお持ちのものを全部持ってお越しくださいね。

入部、見学のお申し込み・お問い合わせは

山本呉服店 池田店 TEL0585(45)7140

きものやまもと北方店 TEL058(323)8140

『山本呉服店公式LINE』はこちら↓↓↓ 友だち追加してね!

更新日 | 2024/07/16

カテゴリ | お知らせ・キャンペーン山本呉服店流着付け・やきいも部

浴衣の着付けに必要な小物

山本呉服店では、気崩れしにくく、ラクチンな着付けをさせて頂くために、小物にもこだわっています。

お家でチェックしてみてね♪

着付けの前日までに、浴衣・浴衣帯とともに、お預かりさせていただきます。

お家にあるもので、使えるものは使わせていただきますので

よく分からないなって方は、一式お店にお持ちください!

スタッフがチェックします。足りないものはご購入していただいております。

※三重紐は、帯結びに使います。振袖の特にも使うよ!

※補正ではなく、帯の支えに使います。

※大人の方は襟を抜くので、襟元(後ろ)が大きく開いている肌着がオススメです。

白い浴衣を着るときは、ベージュの肌着がおすすめ♡下着が透ける心配がないよ!

山本スタッフの夏のマイブーム投票

今年の夏、山本スタッフがハマっている事をそれぞれ発表します!

その中で、皆さんが、「気になる〜!」と思ったマイブームに投票してください♪

1番票の多かったものを、イベントとして企画するので、みんなで体験しましょう♡

投票期間は、7/21 (日)まで!投票場所は池田店です。

みんな投票しにきてね!

更新日 | 2024/07/14

カテゴリ | スタッフページ

2024年 新作着物や帯が岐阜で選びたい放題!「池裳苑」のご案内

京都みやこめっせの1000畳の会場で着物の展示会をするのは、呉服専門店で全国でも山本呉服店だけです。

今年も全国からお客様が来て頂けました。

でも、、、ご予定が合わなくて、ご来場いただけなかった方も多くいらっしゃいました。

という方必見!!

7月5日(金)、6日(土)、7日(日) 『沖縄の会』

7月19日(金)、20日(土)、21日(日) 『鹿児島の会』

と題し、2週にわたってなかなか見ることのできない織物や染物が勢揃いします!

池裳苑だけの楽しいイベントも盛りだくさん♪

【お楽しみその1 スペシャルゲスト来店!座談会】

7月5日(金)、6日(土)、7日(日) 『沖縄の会』には、沖縄の琉球紅型、琉球花織に精通した呉服界のドン・鷲尾さんが来店!

産地それぞれの特徴、作家さんの人柄までもよ〜くご存知の鷲尾さん。沖縄だけでなく日本全国の紬のことも詳しい人です。

今回は特別に、鷲尾さん秘蔵のもう作れる職人さんがいなくなった幻の織物も見せてもらえます!!

7月20日(土)、21日(日) 『鹿児島の会』には、京裳苑でもおなじみ、大島紬のコーナーには必ずいる桝屋儀兵衛の遊免さんが来店!

大島紬を語らせたら1日中でも話し続けてしまうので、座談会は3部制にしました(笑)

池裳苑なら京都で聞けなかった話の続きをゆっくりしっかり聞くことができます。

ぜひ『沖縄の会』『鹿児島の会』、会いに来てくださいね!

【お楽しみその2 コーディネート相談会】

お客様からのご質問ナンバーワンは「この着物にどの帯を合わせたらいいか分からない」「帯締めや帯揚げはどれ?」などコーディネートについて。

着ていく場所や季節に応じてお答えします。

着物のコーディネートは小物一つで雰囲気を変えることができるのでとっても楽しいですよ♪

池裳苑には着物や帯だけでなく、小物もカジュアルからフォーマルまでたくさん揃います。

小物が充実しているからこそ、この機会に綺麗に小物合わせをして、すぐに着られるように準備しませんか?

当店の着物でなくても大丈夫です、ご遠慮なさらずお持ち込みくださいね。

【お楽しみその3 試着&撮影体験】

気に入った着物を着て、記念写真を撮っておきましょう!

試着はお気軽に、着物は安いものではないので少しでも「着てみたいな」と思ったら、着てみてください。

普段着ないものなので、どれが本当に自分に似合っているのか、ちゃんと知ってもらいたいと思います。

山本呉服店の展示会では、どんどん気軽に試着をオススメしています。

【お楽しみその4 お茶席体験】要予約

綺麗なものを見て、触れて、楽しんだら、ちょっと休憩♪

お抹茶を召し上がりいただけます。

社長が厳選したお茶菓子をご用意しますので、必ずご予約くださいね!

【お楽しみその5 着物を着て会場を散策】要予約

【お楽しみその6 スタンプラリー】

沖縄の会、鹿児島の会両方でスタンプを集めよう!

遊免さんから素敵なプレゼントがもらえます。

【お楽しみその7 みんなでランチ】要予約

沖縄の会・鹿児島の会で、ご来店ご予約のお客様にお弁当のお取り寄せ!

『沖縄の会』、金、土、日は金沢名物笹寿司をご用意!

『鹿児島の会』、土、日は江戸時代創業で、文豪や歌舞伎役者さんが通ったことで有名な「堺萬」さんのお弁当をご用意します。

ぜひ、お早めにご予約くださいね!

ご予約の方法は

お電話 山本呉服店 池田店 0585-45-7140 (営業時間 10時~18時)

Line  (お友達登録もよろしくお願いします!)

(お友達登録もよろしくお願いします!)

綺麗な着物を見ていると、とっても優雅な気持ちになります。

今年は花火や夏祭りも以前のように開催されますし、秋からのお出掛けにもぜひ着物でおでかけいただきたいと思います。

洋服で行くのと、着物では気分が全然違います。

ぜひ、山本呉服店「池裳苑」で着物を着てみて、お出かけのご準備をしていただきたいと思います。

お問い合わせもお気軽にどうぞ!

親子、友達とも気軽に行ける♪ 山本呉服店オリジナルツアー「道楽旅」

「道楽旅」は山本呉服店オリジナルの会費制ツアー。着物を着ておでかけしましょう!

「道楽旅」は山本呉服店オリジナルの会費制ツアー。着物を着ておでかけしましょう!

おひとりさま、親子、お友達と着物で気軽にお出かけできます♪

★プレミアム撮影会の詳しくはコチラ↓↓↓

https://www.yamamoto-gofukuten.com/blog/campaign/11734/

★昨年の和菓子作り体験会の様子はコチラ♪↓↓↓

https://y-yukiko.jp/archives/35866

更新日 | 2024/04/24

カテゴリ | 催事・イベント情報

お問い合わせ

ご相談は

お気軽に

商品に関するお問い合わせ、

コーディネート相談、

ご購入の相談など、

お気軽にお問合せください。

お電話で

0585-22-0140

営業時間:9:00~18:00(水・木曜 定休日)

お問い合わせフォームお問合せフォーム

店舗紹介

店舗紹介